Irving Langmuir, premio Nobel per la chimica 1931, ha coniato il termine di “scienza patologica” per quei casi in cui i ricercatori finiscono preda di un autoinganno. I sintomi della patologia sono: la presenza di effetti i cui limiti di misura sono estremamente piccoli o estremamente soggettivi; l’evitare di affrontare in maniera diretta le critiche, contrastandole con un continuo rialzo della posta in gioco, per esempio annunciando sempre nuovi eccezionali risultati; e infine un rapporto fra scienziati favorevoli e contrari che sale inizialmente anche oltre il 50%, per poi cadere rapidamente a zero in tempi relativamente brevi. Un buon esempio di scienza patologica è la vicenda di Fred Allison del Politecnico dell’Alabama e del suo metodo magneto-ottico per l’analisi chimica dei materiali.

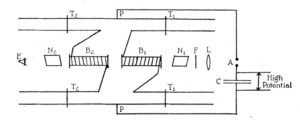

L’apparato costruito da Allison, in collaborazione con Jesse Beams, nel 1927, quando entrambi lavoravano all’università della Virginia, faceva uso dell’effetto Faraday. Nel dispositivo di Beams e Allison erano presenti due tubi di vetro contenenti del liquido, posti in fila uno dietro l’altro. In un punto, collocato longitudinalmente rispetto ai due tubi, si provocava una scintilla, mentre contemporaneamente si generava una corrente fatta scorrere in appositi fili di rame che avvolgevano i due tubi. Un identico campo magnetico, dovuto alla corrente, nasceva così all’interno dei tubi, mentre la luce originata dalla scintilla veniva fatta passare attraverso i tubi stessi, mediante un sistema di lenti. Per l’effetto Faraday il piano di polarizzazione della luce, che passava nel primo tubo, subiva una rotazione, e un’altra ne subiva passando nel secondo tubo. La distanza tra i due tubi poteva essere controllata manualmente da un osservatore, posto al di là del secondo tubo mediante una ruota dentata. Se la distanza tra i due tubi era tale che l’azione del campo magnetico nel secondo tubo bilanciava esattamente l’azione nel primo tubo, l’osservatore non era più in grado di vedere la luce passare attraverso il secondo tubo. Lo scopo iniziale del lavoro di Beams e Allison consisteva nel determinare l’esistenza o meno di un intervallo di tempo tra l’applicazione del campo magnetico e l’apparizione dell’effetto Faraday. Intervallo che, secondo i due ricercatori, si poteva ricavare nel loro esperimento, dividendo la distanza tra i due tubi di vetro per la velocità della luce. Tali intervalli di tempo erano dell’ordine di un miliardesimo di secondo. Ma i due ricercatori scoprono immediatamente che se i due tubi sono riempiti con due liquidi differenti, la distanza tra i due tubi deve essere variata per ottenere lo stesso effetto. Questo ora si rende visibile non attraverso la scomparsa totale del fascio luminoso, ma mediante un chiaro minimo della luminosità. Ogni liquido sembra avere il suo tempo caratteristico.

Poco dopo Allison, trasferitosi in Alabama, si convince della possibilità di usare questo metodo magneto-ottico per compiere analisi chimiche. Per esempio ponendo nel tubo alcol etilico si ottiene una misura, se si usa acido acetico se ne ottiene un’altra. Ma se si pone nel tubo acetato etilico un composto dei due, nell’esperimento si osservano due minimi di luminosità corrispondenti alle due misure precedenti. Sembra proprio che sia possibile utilizzare l’apparato di Allison per analizzare i composti chimici. Un altro vantaggio di questo esperimento è la sua apparente enorme sensibilità. Quei minimi caratteristici si riescono ad osservare anche se i composti sono presenti nel liquido in concentrazione pari a una parte per miliardo. Una concentrazione spaventosamente bassa. Ma la scoperta più importante avviene quando Allison realizza che, attraverso i suoi esperimenti, è possibile risalire alla presenza di isotopi (atomi avente numero di massa diverso rispetto ad altri atomi dello stesso elemento; due isotopi hanno quindi lo stesso numero di protoni, cioè lo stesso numero atomico, ma diverso numero di neutroni). Ogni isotopo origina, infatti, un minimo diverso. È un enorme passo avanti. Discriminare tra i diversi isotopi mediante le usuali analisi chimiche è un processo estremamente dispendioso in termini di tempo, soldi e complessità. Il metodo magneto-ottico è invece estremamente semplice. Per esempio, usando questo procedimento, Allison scopre rapidamente l’esistenza di ben 16 isotopi del piombo.

Quello che succede negli anni tra il 1930 e il 1935 negli Stati Uniti è sorprendente. Un discreto numero di ricercatori inizia a utilizzare la metodologia magneto-ottica alla ricerca degli isotopi dei più diversi elementi. Dal bismuto, al potassio, a quelli radioattivi, il radio, l’uranio, il torio e il tallio; i ricercatori sembrano in grado di tabulare intere famiglie radioattive. Fra i risultati apparentemente più significativi vi è la riprova dell’esistenza di un isotopo dell’idrogeno tre volte piu pesante, quello che oggi chiamiamo trizio. Ma le sorprese non sono ancora finite, qualche ricercatore si spinge a utilizzare questo tipo di esperimenti per l’analisi dei composti organici e per la determinazione della concentrazione di vitamine nelle diverse sostanze. Infine, è sempre Allison, insieme ai suoi collaboratori, a intuire la possibilità di usare il suo apparato per scoprire nuovi elementi. Si possono riempire i buchi allora ancora presenti nella tavola periodica. In poco tempo, all’interno di alcuni minerali, due elementi novelli vengono scoperti, con numero atomico 85 e 87. In onore dell’Alabama, il primo viene chiamato alabamina e il secondo virginio, in omaggio alla Virginia. La scoperta di questi elementi si guadagna persino la copertina della rivista Time. In pochi anni decine e decine di articoli sul metodo magneto-ottico vengono pubblicati, la maggior parte sulle autorevoli riviste statunitensi Physical Review e Journal of the American Chemical Society. Non mancano pubblicazioni anche su Nature. Occorre sempre rammentare che tutti questi risultati vengono basati sull’osservazione di minimi di luminosità a occhio nudo, mentre con una mano si deve regolare con estrema precisione una ruota dentata.

Com’è normale che avvenga nella prassi scientifica, anche per quanto riguarda la vicenda Allison, fin dall’inizio altri scienziati non sono d’accordo con le sue conclusioni. La discussione è aspra e molto interna alla scienza statunitense. La parola finale appartiene a un articolo di Herbert MacPherson dell’università di Cornell sulla rivista Physical Review, nel 1935. MacPherson è il primo a intervenire sull’apparato sperimentale magneto-ottico per renderlo meccanizzato e indipendente dall’osservatore. Inserisce un motore per il movimento della ruota dentata e un sistema fotografico sensibile alle variazioni di luminosità del fascio di luce. Le conclusioni sono distruttive per tutti i risultati precedenti. Nessun minimo di luminosità viene realmente osservato. Il metodo magneto-ottico è un abbaglio. Tutte le ricerche svolte sono da buttar via. L’alabamina e il virginio non esistono!

Allison e gli altri erano certamente convinti dei loro risultati. Si erano di fatto “autoingannati” mediante osservazioni soggettive, condotte in condizioni difficili, mentre si era manualmente impegnati su più fronti. In questi casi l’errore è sempre in agguato, soprattutto se ci si “innamora” dei propri risultati. E la voglia di celebrità rappresenta sempre una spinta potente sia nel bene sia nel male.

Stefano Ossicini

Qualche lettura per approfondire

- I. Langmuir, R. N. Hall “Pathological Science”, Physics Today 42 , 36–48 (1989)

- H. G. MacPherson, “An investigation of the magneto-optic method of chemical analysis”, Physical Review 47, 310-315 (1935).

- S. Ossicini “L’universo è fatto di storie, non solo di atomi. Breve storia delle truffe scientifiche”, Neri Pozza, 2012.