La scoperta dei raggi X in Germania, l’8 novembre 1895, ad opera di Wilhelm Röntgen (1845-1923) mette in moto una caccia frenetica, da parte dei ricercatori di tutto il mondo, rivolta alla comprensione della loro natura.

Sarà solo nel 1912, attraverso gli esperimenti di Walter Friedrich (1883-1968) e Paul Knipping (1883-1935) a Monaco di Baviera sulla diffrazione dei raggi X da parte di un cristallo e la relativa spiegazione teorica da parte di Max von Laue (1879-1960), il primo a sospettare che un cristallo potesse dar luogo alla diffrazione dei raggi X, che si capirà che si tratta di luce, di onde elettromagnetiche di lunghezza d’onda molto piccola. Interessante il fatto che, dato che sia Wilhelm Röntgen che Arnold Sommerfeld (1868-1951), capo istituto all’Università di Monaco, non credevano alla possibilità di una tale diffrazione, Friedrich e Knipping svolsero i loro esperimenti del tutto in segreto.

Fra coloro che si mettono immediatamente all’opera per comprendere cosa fossero questi misteriosi raggi X, troviamo Henri Becquerel (1852-1908), fisico francese di 44 anni. Siamo a Parigi nei primi mesi del 1896 e Becquerel vuole indagare se anche i materiali fosforescenti – sostanze che esposte a una sorgente luminosa emettono una debole luce dopo che la sorgente è stata eliminata – siano in grado di produrre oltre alla luce anche i raggi X.

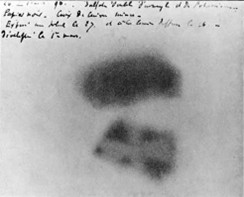

Lo scienziato prende allora una scheggia di solfato di uranio e potassio, fosforescente quando esposta alla luce solare, e la poggia su di una lastra fotografica avvolta in vari strati di carta nera. Espone il tutto alla luce solare e poi sviluppa la lastra fotografica. Una volta sviluppata questa, anche se non direttamente esposta alla luce, mostra la forma della scheggia fosforescente. Mettendo poi degli oggetti metallici tra la lastra schermata e la scheggia, nell’immagine sviluppata compariva anche la forma dell’oggetto metallico. Un effetto del tutto paragonabile a quello dei raggi X.

Ma ecco che, il 26 febbraio 1896, anno bisestile, il caso interviene in prima persona. Becquerel prepara una scheggia di sale di uranio e la lastra fotografica, ma il tempo è incerto, il sole non compare, e allora decide di lasciare il tutto dentro un cassetto, la scheggia posata sulla lastra fotografica avvolta nella carta nera. Il sole seguita a non farsi vedere per alcuni giorni, Becquerel potrebbe continuare ad aspettare il ritorno del bel tempo, ma il primo marzo Becquerel decide di sviluppare lo stesso la lastra fotografica, sicuro di trovare tutt’al più una debole traccia della scheggia. Con sorpresa, invece, la silhouette del frammento risulta particolarmente intensa. I sali di uranio erano rimasti al buio, la fosforescenza non c’entra. L’unica spiegazione possibile è che i composti dell’uranio producano un nuovo tipo di radiazione, che inizialmente prenderà il nome di radiazione Becquerel, nei fatti è la scoperta della radioattività.

Come i raggi X questa radiazione risulta invisibile agli occhi; può attraversare i corpi opachi; può ionizzare l’aria e impressionare le lastre fotografiche; ma non ha bisogno di schermi o raggi catodici per essere prodotta; non può essere spenta o accesa. È una proprietà intrinseca dei materiali contenenti uranio, indipendentemente dalla loro composizione chimica e dal trattamento subito.

Anche se nata casualmente, questa vicenda dimostra che difficilmente una scoperta avviene se si è privi di un quadro concettuale in cui inserirla. Non è facile trovare quello che non si cerca. Henri Becquerel aveva letteralmente ereditato i campioni di sale di uranio da suo padre Edmond.

Edmond Becquerel (1820-1891), egli stesso un fisico, era stato il primo alla fine degli anni trenta dell’Ottocento a osservare l’effetto fotovoltaico, la produzione mediante luce solare di cariche elettriche, e per primo aveva costruito una cella solare, capace di trasformare l’energia del sole direttamente in energia elettrica. Edmond era uno dei massimi esperti al mondo sulle proprietà di fosforescenza. Per decenni aveva maneggiato e studiato i composti dell’uranio senza minimamente immaginare che esistesse qualcosa come la radioattività naturale.

Gli ultimi anni dell’Ottocento vedranno poi la scoperta della radioattività prodotta da altri elementi, oltre l’uranio, e in questo periodo verranno studiate le proprietà della radiazione emessa. Ancora una volta la scoperta avviene a Parigi, dove Marie (1867-1934) e Pierre Curie (1859-1906) isolano il polonio e il radio, molto più radioattivi dell’uranio. Seguirà poi la scoperta della radioattività dovuta al torio e ai gas radon e toron. Fu proprio Marie Curie a coniare il termine radioattività.

Nel 1903, Henry Becquerel, Pierre e Marie Curie si divideranno il premio Nobel per la fisica. Marie Curie riceverà, poi, nel 1911 il premio Nobel per la chimica.

Stefano Ossicini

Per saperne di più

- W. Röntgen, “Eine neue Art von Strahlen” Sitzungsberichte der Würzburger physikalischen-medicin Gesellschaft 1895.

- H. Becquerel, “Sur les radiations émises par phosphorescences” Comptes Rendu 122, 420-421 (1896).

- Stefano Ossicini, “L’universo è fatto di storie, non solo di atomi.”, Neri Pozza, 2012.

- Frank Ashall, “Le grandi scoperte scientifiche”, Armando Editore, 1999.

- Stefano Ossicini, “Non ho nulla da rimproverarmi. 1911 Stoccolma e dintorni”. Scienza Express, 2013.