La comprensione dei moti delle stelle nella nostra galassia, che in termini tecnici si chiama cinematica, rappresenta la base per capire la dinamica, e cioè come sia fatta la distribuzione di massa che la sostiene. La nostra galassia, come tante altre, è in prima approssimazione un disco in cui le stelle si muovono in orbite circolari intorno al centro, proprio come avviene per il Sistema solare. Conoscendo la velocità di rotazione in funzione della distanza dal centro, la curva di rotazione (si veda qui per maggiori dettagli), si può misurare la massa necessaria a rendere il sistema stazionario, cioè un sistema in cui le stelle si muovono in maniera tale da preservare le stesse proprietà nel corso del tempo.

Dunque, per misurare la curva di rotazione è necessario stimare la distanza dal centro della galassia di un numero sufficiente grande di stelle, come anche la velocità: ognuna di queste due grandezze richiede la misura di tre quantità indipendenti, per un totale di sei misure per ogni stella. Infatti, la posizione nello spazio è definita da tre coordinate e anche la velocità è una grandezza definita da tre componenti. Per quanto riguarda la posizione, due coordinate sono le due coordinate angolari della stella nella sfera celeste e la terza è la distanza da noi: le prime due sono relativamente facili da misurare attraverso un telescopio, mentre la distanza di una stella dalla Terra è la parte più problematica. Per farlo si utilizza la parallasse, il fenomeno per cui un oggetto sembra spostarsi di posizione in funzione del punto di osservazione. Se si osserva una certa stella a sei mesi di distanza, quando la Terra si trova nelle due posizioni opposte rispetto al Sole, si trova che la sua posizione in cielo è leggermente cambiata. Si può dunque misurare la differenza angolare tra le due posizioni apparenti nel cielo, e dalla determinazione di questo angolo attraverso semplici considerazioni trigonometriche (si conosce il raggio dell’orbita della Terra) si può calcolare la distanza.

Il problema sta nel fatto che gli angoli da misurare sono molto piccoli perché le distanze sono enormi. La stella più vicina, Proxima centauri, si trova a circa 41 mila miliardi di chilometri, cioè 1,33 parsec: questa distanza è stata determinata misurando appunto la sua parallasse, e cioè un angolo di 0,75 secondi d’arco. Un secondo d’arco equivale a uno spostamento laterale in posizione di 0,4318 millimetri visto da 100 metri di distanza, e per questo c’è bisogno di telescopi sempre più grandi. Considerando che il disco ha una estensione di circa 30 mila parsec, cioè 30 kpc, la precisione nella misura degli angoli deve scendere sotto un millesimo di arco secondo. I più grandi telescopi sulla Terra sono limitati dalla presenza dell’atmosfera e per questo motivo è stato necessario inviare un telescopio nello spazio. Il satellite Gaia, una missione dell’Agenzia Spaziale Europea lanciata il 19 dicembre del 2013, ha migliorato sostanzialmente la situazione effettuando rilevazioni con angolazione tra i 20 e i 200 microarcosecondi (tra 20 e 200 milionesimi di secondo d’arco). Questo sviluppo ha consentito di mappare dettagliatamente in pochi anni l’intera Via Lattea fino a una distanza di circa 20 kpc, cioè due terzi della dimensione del disco.

Anche per quanto riguarda la velocità caso si misura un angolo e cioè l’ampiezza di quanto si è spostata una stella quando viene osservata dalla Terra nella stessa posizione ma a distanza di tempo. Infatti, se una stella si muove relativamente alla Terra quando quest’ultima ritorna nella stessa posizione a distanza di anni (in pratica significa ripetere la misura della posizione angolare lo stesso giorno), l’osservatore sulla Terra osserverà che la posizione della stella è cambiata. Questo cambiamento è dovuto al moto proprio della stella e misurandolo si possono determinare due componenti della velocità della stella stessa. La terza componente è dovuta al moto della stella lungo la linea di vista dell’osservatore. Questa componente si misura determinando l’effetto Doppler, e cioè il cambiamento apparente, rispetto al valore originario, della lunghezza d’onda misurata da un osservatore raggiunto da un’onda emessa da una sorgente che si trovi in movimento rispetto all’osservatore stesso. Misurando questo cambiamento in lunghezza d’onda, ad esempio della riga di emissione dell’idrogeno che è l’elemento più comune nell’Universo, si può misurare questa ulteriore componente della velocità.

Attualmente la missione Gaia ha pubblicato tre database: il primo nel 2016, il secondo nel 2018 e il terzo nel 2022. Ne sono previsti altri due, nel 2025-2026 e, circa, nel 2030. Per dare un’idea del veloce progresso, nel secondo database sono state pubblicate posizioni e velocità per 7 milioni di stelle mentre nel terzo per 33 milioni. Inoltre, gli errori di misura degli angoli diminuiscono man mano che aumenta il tempo di osservazione.

Una volta che si ha una mappa della galassia a sei dimensioni, tre spaziali e tre cinematiche, si possono studiare molte cose. Con le sole coordinate spaziali si può ricostruire la mappa del disco, identificare la posizione e l’estensione delle braccia a spirale e di altre strutture spaziali. Con le misure cinematiche si può ricostruire come si muovono le stelle. E in questo ambito ci sono state due sorprese importanti che hanno cambiato la nostra conoscenza del disco galattico e che hanno importanti implicazioni sulla distribuzione di massa, oltre che sulla storia dinamica della Via Lattea. La prima sorpresa è che le stelle non si muovono semplicemente seguendo orbite circolari chiuse intorno al centro della galassia, come accade per i pianeti nel loro moto intorno al Sole. Al contrario si è scoperto che, anche se la velocità è sì dominata da una componente circolare, sono presenti moti radiali e verticali di una certa ampiezza. In particolare, sono stati scoperti movimenti coerenti non circolari che si estendono su grandi porzioni del disco galattico. Dunque, la modellizzazione del disco galattico come un sistema in uno stato stazionario, cioè che non cambia nel tempo, non è certamente corretta ed è necessario comprendere la dinamica fuori dall’equilibrio dei movimenti delle stelle.

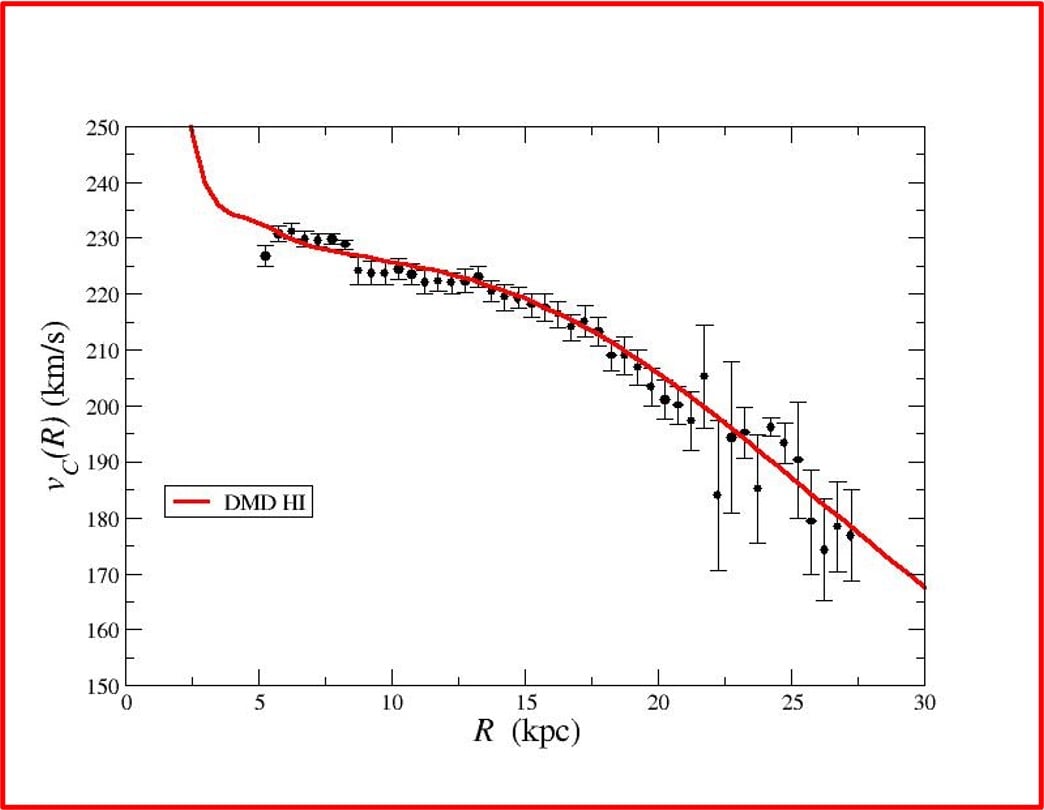

La seconda scoperta notevole è data dal fatto che la curva di rotazione della Via Lattea, cioè la velocità circolare in funzione della distanza dal centro, mostra un chiaro declino della curva di rotazione fino a 30 kpc, a differenza delle precedenti misure di una curva di rotazione piatta. Il miglioramento qualitativo dei nuovi campioni stellari risiede nella disponibilità di tutte le sei dimensioni per un ampio campione di stelle, segnando una nuova fase nella determinazione della sua curva di rotazione. Il fatto che la velocità di rotazione sia minore verso l’esterno del disco, invece di mantenersi piatta, ha una implicazione importante sulla distribuzione e quantità della massa della galassia. In breve, è necessaria meno massa di quanto sarebbe servita per mantenere in equilibrio una curva di rotazione piatta, in quanto la velocità diventa più piccola.

Entrambe queste scoperte stanno dunque cambiando la nostra conoscenza del disco galattico e della distribuzione e quantità di materia, in particolare, di materia oscura che è necessaria per mantenerlo in equilibrio. L’attenzione è ora puntata sulla prossima pubblicazione di un pezzo ancora più grande dei dati di Gaia che avverrà tra un paio d’anni.

Figura 1: Curva di rotazione della nostra galassia.

Francesco Sylos Labini

Centro ricerche “Enrico Fermi”

Per saperne di più: Mass Models of the Milky Way and Estimation of Its Mass from the Gaia DR3 Data Set Francesco Sylos Labini, Žofia Chrobáková, Roberto Capuzzo-Dolcetta and Martín López-Corredoira The Astrophysical Journal, Volume 945, Number 1

Dal nostro catalogo: I viaggi dell’Orsa Maggiore, Il più bel satellite della mia vita, L’Osservatorio Astronomico di Brera nel XX secolo